Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info

| Adresse : | place de la Cathédrale |

| 76100 Rouen | |

| Coordonnées GPS : | 49.440308, 1.093822 |

| A consulter : | http://cathedrale-rouen.net/ndrc/index.php |

| Type : | Cathédrale |

| Saint(s) : | Notre-Dame |

Prochains offices :

Description architecturale :

Elevation extérieure :

Les façades latérales, percées de portes, s'élèvent sur deux niveaux. Le premier niveau fait alterner des baies brisées surmontées de gables avec des contreforts. Le second niveau est scandé de baies brisées en alternance avec des arcs-boutants.

Les bras du transept sont ouverts par des portails à voussures et meneaux sculptés. Ils sont surmontés d'un gable et d'une rosace et flanqués de tours quadrangulaires à deux niveaux de baies cintrées.

Le chevet est aussi formé d'une alternance de baies cintrées surmontées de gables et alternant avec des contreforts.

La flèche, à la croisée du transept, s'élève sur un corps de deux niveaux de baies.

L'ensemble de la nef est couverte par un toit à double pente, le chevet par un toit à croupe et les chapelles par des toits polygonaux.

Elevation intérieure :

Étapes de construction :

- Le lieu est reconstruit de la fin du Xe siècle à 1060.

- Un cloître est adjoint au XIe siècle.

- La tour Saint-Romain est bâtie entre 1140 et 1170.

- En 1145, l’archevêque Hugues d’Amiens pérennise la cathédrale.

- La reconstruction de la façade ouest est commencée vers 1185.

- Le chœur, le transept, et la tour lanterne sont détruits en 1200 mais la nef est reconstruite peu après par Jean d'Andely.

- En 1214, Enguerran travaille à la chapelle de la Vierge.

- Durand, mentionné en 1233, achève le voûtement de la dernière travée de la nef (inscription sur la clef).

- L'édifice est achevé avant 1250.

- Les chapelles des collatéraux sont commencées vers 1270.

- Les portails de la Calende et des Libraires sont commencés vers 1280 et achevés vers 1325.

- Le bâtiment du chapitre est achevé à la fin du XIIIe siècle.

- Reconstruction de la chapelle de la Vierge à partir de 1302.

- Jean Perier commence la reconstruction des parties hautes de la façade ouest vers 1363.

- Jeanson Salvart décore le portail ouest de 1407 à 1421.

- Guillaume Pontifs réalise le dernier étage de la tour Saint-Romain entre 1469 et 1477, agrandit la librairie, y construit un escalier en 1479, réalise le portail de la cour des Libraires sur la rue Saint-Romain entre 1482 et 1486, et commence la tour de Beurre en 1485.

- Jacques Le Roux achève la tour de Beurre en 1506.

- Roulland Le Roux reconstruit le grand portail ouest de 1509 à 1514/

- Le dernier étage de la tour de la Croisée est terminé après 1514.

- La flèche est érigée par Robert Becquet en 1544 et détruite en 1822. Alavoine la reconstruit de 1823 à 1884 et elle bénéficie de restaurations diverses vers 1828.

- Des restaurations considérables dues aux bombardements de 1944 ont été entreprises.

Histoire :

L'emplacement de la cathédrale était déjà occupé à l'époque paléochrétienne. Saint Victrice aurait en effet fait construire une basilique chrétienne vers 395-396. En 1954, l’archéologue Georges Lanfry ouvrit un sondage au niveau de la dernière travée de la nef afin justement de découvrir l’antique église Notre-Dame. En fait, il mit au jour une crypte plus tardive de l'époque carolingienne. À la lumière de cette découverte, on suppose que Notre-Dame était en ce temps un édifice bien plus petit qu’aujourd'hui (peut-être 60 m de long). En 1986, les fouilles menées par l’archéologue Jacques Le Maho ont permis de confirmer l’existence de cette dernière église. Elle se trouvait quelques dizaines de mètres au nord de la cathédrale actuelle. Comme dans beaucoup d'autres villes métropolitaines paléochrétiennes, le groupe épiscopal de Rouen se composait donc d'au moins deux basiliques.

Pendant toute la période médiévale, l'édifice ne cesse de prendre de l'importance jusqu'à devenir à la mesure de l'importance qu'a eut l'évêché de Rouen, sous la gouverne des ducs de Normandie, qui comprenant les diocèses de Rouen, d’Évreux, de Lisieux, de Sées, de Bayeux, de Coutances et d’Avranches.

En effet, la ville de Rouen, capitale du duché de Normandie, est devenu un lieu très puissant. Le sanctuaire de l'église abritait les attributs ducaux (couronne, épée, anneau d’or) et le chœur conserve toujours les gisants de trois ducs de Normandie (Rollon, Guillaume Longue Epée, Richard Cœur de Lion). Malgré l’annexion du duché par le roi de France en 1204, Rouen resta un centre important. Elle fut jusqu’au XVIe siècle la seconde ville du royaume, après Paris.

Au XIXe siècle, à la suite d’un incendie qui fit fondre la flèche de plomb et de charpente au-dessus de la tour de croisée, l’architecte Jean-Antoine Alavoine proposa de la remplacer par une flèche en fonte, audace architecturale pour cette époque (nous sommes en 1823). Viollet-le-Duc, choqué par l’introduction de ce matériau moderne, s’y opposa avec acharnement. Il fallut attendre plus de cinquante ans pour que le projet d’Alavoine soit entièrement réalisé. Cette prouesse permit par ailleurs à Notre-Dame de Rouen de devenir pour quelques années le monument le plus haut du monde grâce à ses 151 mètres de hauteur. Aujourd’hui elle reste la plus haute église de France.

Localiser :

Historique :

Premier sanctuaire fondé par Saint-Mellon au troisième siècle. Premier groupe épiscopal à la fin du 4e ou au début du 5e siècle. Fin 10e siècle : première cathédrale romane ; 1140-1170 : tour Saint-Romain ; 13e-14e siècle : cathédrale gothique et cloître ; fin 13e et 15e siècle : travaux à l'archevêché ; 1466 : construction de la Maison de l'Oeuvre ; 1485 à 1506 : tour du Beurre. Nombreuses restaurations au 19e siècle.Classement monument historique :

| PA00100800 | Ensemble archiépiscopal | |

| Cathédrale Notre-Dame : classement par liste de 1862. Archevêché : classement par arrêté du 6 février 1909. Maison de l'Oeuvre, 11 (anciennement 3) rue Saint-Romain : classement par arrêté du 17 novembre 1927. Totalité des vestiges archéologiques de l'ensemble archiépiscopal et des édifices qui l'ont précédé, y compris ceux de l'ancienne église de la Madeleine ; sols de la cour des Maçons et ceux de la cour d'Albane, jusqu'à l'alignement repris sur le cadastre napoléonien le long de la rue Saint-Romain (cad. BI 185 ; non cadastré, domaine public) : classement par arrêté du 10 mai 1995 | ||

Vitraux classé(s) :

| PM76002025 | vitraux | ||

| PM76002990 | ensemble des 15 verrières des fenêtres hautes du choeur | ||

| PM76002991 | 2 verrières du choeur | ||

| PM76002992 | verrière du choeur | ||

| PM76002993 | 2 verrières du choeur | ||

| PM76002994 | verrière dite de saint Julien l'hospitalier | ||

| PM76002995 | verrière de la rose occidentale | ||

| PM76002996 | 2 verrières du transept : les Vertus théologales et les vertus cardinales, la Légende de saint Romain | ||

| PM76002997 | verrière de la rose du transept | ||

| PM76002998 | 3 verrières du transept | ||

| PM76002999 | 2 verrières du transept | ||

| PM76003000 | 4 verrières de la chapelle de la Vierge : Maistre Regnault, Dame Nicole, saint Marcellin, saint Maurice | ||

| PM76003001 | 4 verrières de la chapelle de la Vierge | ||

| PM76003002 | verrière de la chapelle absidiale | ||

| PM76003003 | verrière de la chapelle absidiale | ||

| PM76003004 | 4 verrières de la chapelle Saint-Etienne : saint Pierre, saint André, saint Jacques et saint Jean, le Christ et saint Thomas | ||

| PM76003005 | 4 verrières de la chapelle Sainte-Agathe : la Vierge, sainte Agathe, saint Sébastien, saint Victor | ||

| PM76003006 | 4 verrières de la chapelle Sainte-Anne : sainte Anne, sainte Barbe, sainte Austreberthe, saint Evêque | ||

| PM76003007 | verrière de la chapelle Saint-Nicolas : saint Nicolas, sainte Madeleine, sainte Marguerite et un autre personnage | ||

| PM76003008 | verrière de la chapelle Saint-Eloi : saint Eloi, saint Jean-Baptiste, saint Romain et un diacre | ||

| PM76003009 | 4 verrières de la chapelle Saint-Jean : Vie de saint Jean, Légende de saint Nicolas | ||

| PM76003010 | verrière de la chapelle Saint-Julien : saint Julien, saint Nicolas, saint Romain et saint Gudule | ||

| PM76003011 | 4 verrières de la chapelle Saint-Sever : Vie de saint Sever | ||

| PM76003012 | verrière | ||

| PM76003013 | verrière | ||

| PM76003014 | verrière | ||

| PM76003015 | verrière | ||

| PM76003016 | verrière | ||

| PM76003017 | verrière | ||

| PM76003018 | verrière | ||

Vitraux :

| Baie | Nom | |

|---|---|---|

| A | Baie A | |

| B | Baie B | |

| C | Baie C | |

| D | Baie D | |

| E | Baie E | |

| F | Baie F | |

| G | Baie G | |

| H | Baie H | |

| I | Baie I | |

| J | Baie J | |

| K | Baie K |

Objet(s) classé(s) :

| PM76001327 | coeur reliquaire de Richard Coeur de Lion | ||

| PM76001328 | pyxide | ||

| PM76001329 | reliquaire de saint Romain | ||

| PM76001330 | châsse dite de saint Romain | ||

| PM76001331 | calice | ||

| PM76001332 | lutrin | ||

| PM76001333 | dessin : projet de chaise archiépiscopale | ||

| PM76001334 | tableau : l'Adoration des bergers | ||

| PM76001335 | tenture de l'Histoire d'Esther (4 pièces murales) | ||

| PM76001336 | tenture de l'Histoire de la vie de saint Paul (4 pièces murales) | ||

| PM76001337 | tenture de l'Histoire de l'enfant prodigue (3 pièces murales) | ||

| PM76001338 | pièce murale : le Christ parmi les Docteurs | ||

| PM76001339 | pièce murale : l'Arrestation du Christ | ||

| PM76001340 | 2 pièces murales : Travaux de saint Grégoire le Grand | ||

| PM76001341 | pièce murale : l'Ascension | ||

| PM76001342 | pièce murale : le Sacre d'un roi de France | ||

| PM76001343 | pièce murale : Saint Paul | ||

| PM76001344 | statue funéraire : Richard Coeur de Lion | ||

| PM76001345 | piscine baptismale | ||

| PM76001346 | lutrin | ||

| PM76001347 | statuette : Vierge à l'Enfant | ||

| PM76001348 | bas-relief : l'Adoration des Mages | ||

| PM76001349 | lutrin | ||

| PM76001350 | croix de procession | ||

| PM76001351 | croix (crucifix) | ||

| PM76001352 | baiser de paix | ||

| PM76001353 | tableau : la Sainte Famille | ||

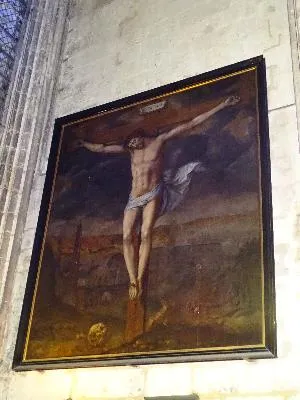

| PM76001354 | tableau : la Crucifixion | ||

| PM76001355 | tableau : la Flagellation | ||

| PM76001356 | tableau : le Christ à la colonne | ||

| PM76001357 | baiser de paix | ||

| PM76001358 | ciboire | ||

| PM76001359 | calice | ||

| PM76001360 | morceau de broderie : Notre-Dame du Mont Carmel | ||

| PM76001361 | baiser de paix | ||

| PM76001362 | croix de saint Benoist | ||

| PM76001363 | statuette : Christ en croix | ||

| PM76001364 | tableau : Vierge à l'Enfant | ||

| PM76001365 | baiser de paix : la Crucifixion | ||

| PM76001366 | tableau : la Comparution de saint Pierre et de saint Paul | ||

| PM76001367 | croix d'autel (crucifix) | ||

| PM76001368 | pièce murale : Ecce homo | ||

| PM76001369 | antependium | ||

| PM76001370 | antependium : Saint-Esprit | ||

| PM76001371 | chasuble et 4 pièces accessoires | ||

| PM76001372 | croix d'autel (crucifix) | ||

| PM76001373 | pale | ||

| PM76001374 | antependium | ||

| PM76001375 | tableau : le Père éternel | ||

| PM76001376 | tableau : la Cité de Dieu | ||

| PM76001377 | croix (crucifix) | ||

| PM76001378 | tableau : l'Annonciation | ||

| PM76001379 | tableau : la Sainte Famille | ||

| PM76001380 | 6 tableaux : Portraits de chanoine | ||

| PM76001381 | pupitre | ||

| PM76001382 | coffret aux saintes huiles | ||

| PM76001383 | statuette : Christ | ||

| PM76001384 | calice et patène | ||

| PM76001385 | chasuble | ||

| PM76001386 | miniature : Portrait de H.B. Stuart, duc d'York | ||

| PM76001387 | pale | ||

| PM76001388 | pale | ||

| PM76001389 | pale | ||

| PM76001390 | armoire de style normand | ||

| PM76001391 | 2 bases (supports) | ||

| PM76001392 | tableau : Scène allégorique | ||

| PM76001393 | tableau : la Cène | ||

| PM76001394 | 8 chandeliers (candélabres) | ||

| PM76001395 | calice et patène | ||

| PM76001396 | 6 chandeliers et croix d'autel | ||

| PM76001397 | 2 navettes à encens | ||

| PM76001398 | croix d'autel | ||

| PM76001399 | croix de procession | ||

| PM76001400 | triptyque : Scènes de la vie du Christ | ||

| PM76001401 | croix d'autel | ||

| PM76001402 | inscription commémorative de l'érection d'une confrérie en 1721 | ||

| PM76001403 | statue : Christ en croix | ||

| PM76001404 | 2 chapiteaux | ||

| PM76001405 | chapiteau | ||

| PM76001406 | ensemble de 6 chapiteaux | ||

| PM76001407 | bas-relief | ||

| PM76001561 | tableau et son cadre : le Mariage mystique de sainte Catherine | ||

| PM76001562 | tableau et son cadre : la Sainte Famille | ||

| PM76001563 | tableau : la Sainte Famille | ||

| PM76001564 | tableau : Scène biblique | ||

| PM76001565 | tableau : la Visitation | ||

| PM76001566 | tableau : Sainte Irène détachant saint Sébastien | ||

| PM76001567 | tableau : la Mort de saint Joseph | ||

| PM76001568 | orgue de choeur : partie instrumentale de l'orgue | ||

| PM76002026 | tombeau de saint Maurille, archevêque de Rouen | ||

| PM76002027 | statue funéraire : Rollon Ier, duc de Normandie | ||

| PM76002028 | statue funéraire : Guillaume Longue-Epée, duc de Normandie | ||

| PM76002029 | tombeau des cardinaux Georges Ier et Georges II d'Amboise | ||

| PM76002030 | tombeau de Pierre de Brézé, grand sénéchal de Normandie | ||

| PM76002031 | tombeau de Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie | ||

| PM76002032 | tombeau de Barbe Guiffart, femme de Claude Groulart | ||

| PM76002033 | tombeau de Claude Groulart, 1er président du parlement de Normandie, mari de Barbe Guiffart | ||

| PM76002034 | stalles | ||

| PM76002035 | statue : Sainte Cécile, bas-relief : le Martyre de sainte Cécile | ||

| PM76002036 | statue : Vierge à l'Enfant, bas-relief : la Déposition de croix | ||

| PM76002037 | plaques funéraires de Raoul de Normandie | ||

| PM76002038 | dalle funéraire de Nicolas Giboin (ou Gibouin ?) | ||

| PM76002039 | dalle funéraire d'Etienne de Sens | ||

| PM76002040 | dalle funéraire de Jehan d'Estrepagny | ||

| PM76002041 | vantaux du portail dit de la Calende | ||

| PM76002042 | vantaux des portes Nord et Sud de la façade occidentale | ||

| PM76002043 | vantail de la porte de la sacristie du chapitre | ||

| PM76002044 | vantaux des deux portes de la nef, à la hauteur des 7e et 8e travées Nord et Sud | ||

| PM76002045 | clôture de la sacristie des chanoines | ||

| PM76002046 | vantaux du portail des libraires | ||

| PM76002047 | dalle funéraire | ||

| PM76002048 | plaque commémorative de fondation d'une chapellerie par Jehan Cavé, bourgeois de Rouen, et sa femme Emmeland | ||

| PM76002049 | escalier | ||

| PM76002050 | vantail de la clôture de la sacristie des chanoines | ||

| PM76002051 | fonts baptismaux | ||

| PM76002052 | autel, retable, lambris de revêtement | ||

| PM76002053 | vantail | ||

| PM76002054 | autel et retable de la chapelle Saint-Eustache, tableau : la Sainte Famille | ||

| PM76002055 | autel et retable de la chapelle Saint-Julien, tabernacle | ||

| PM76002056 | autel et retable de la chapelle Saint-Pierre, tableau : Sainte Véronique | ||

| PM76002057 | autel et retable de la chapelle Sainte-Colombe | ||

| PM76002058 | autel et lambris de la chapelle Sainte-Catherine | ||

| PM76002059 | lambris de la chapelle Sainte-Colombe | ||

| PM76002060 | autel et retable de la chapelle Saint-Mellon | ||

| PM76002061 | autel et retable de la chapelle de la Vierge | ||

| PM76002062 | autel et retable de la chapelle Sainte-Anne, tableau : la Crucifixion | ||

| PM76002063 | autel et retable de la chapelle Saint-Jean, tableau : la Vierge de douleur | ||

| PM76002064 | autel et retable de la chapelle du Grand-Saint-Romain, tableau | ||

| PM76002065 | autel et retable de la chapelle Saint-Eloi, tableau : la Déposition de saint Sébastien | ||

| PM76002066 | 2 confessionnaux | ||

| PM76002067 | lambris de revêtement | ||

| PM76002068 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||

| PM76002069 | clôture de la chapelle saint Nicolas | ||

| PM76002971 | pièce murale : Esther devant Assuérus | ||

| PM76002972 | pièce murale : la Condamnation d'Aman | ||

| PM76002973 | pièce murale : le Triomphe de Mardochée | ||

| PM76002974 | pièce murale : le Couronnement d'Esther | ||

| PM76002975 | pièce murale : le Départ de l'enfant prodigue | ||

| PM76002976 | pièce murale : les Dérèglements de l'enfant prodigue | ||

| PM76002977 | pièce murale : le Repentir de l'enfant prodigue | ||

| PM76002978 | pièce murale : la Conversion de saint Paul | ||

| PM76002979 | pièce murale : la Constance de saint Paul | ||

| PM76002980 | pièce murale : le Ravissement de saint Paul | ||

| PM76002981 | pièce murale : Saint Pierre et saint Paul | ||

| PM76002982 | chapiteau | ||

| PM76002983 | chapiteau | ||

| PM76002984 | chapiteau | ||

| PM76002985 | chapiteau | ||

| PM76002986 | chapiteau | ||

| PM76002987 | chapiteau | ||

| PM76002988 | vantail de la porte de la sacristie des chanoines | ||

| PM76002989 | tableau et son cadre : Saint Pierre | ||

| PM76003251 | orgue de tribune | ||

| PM76003252 | orgue de choeur | ||

| PM76003406 | ostensoir | ||

| PM76003447 | calice | ||

| PM76004791 | tableau : Sainte Famille | ||

| PM76004792 | tableau : Têtes d'anges | ||

| PM76004793 | tableau : Annonciation | ||

| PM76004794 | tableau : Assomption | ||

| PM76004795 | tableau : Saint Jean-Baptiste | ||

| PM76004796 | tableau : Remise du Rosaire | ||

| PM76004797 | tableau : Vierge douloureuse | ||

| PM76004798 | tableau : Déploration du Christ | ||

| PM76004799 | tableau : Scène de la Vie de Tobie | ||

| PM76004800 | deux tableaux : Portrait d'un cardinal et Portrait d'un archevêque | ||

| PM76004801 | tableau et son cadre : Déposition de croix | ||

| PM76004802 | tableau : Adoration du Sacré Coeur | ||

Journée du Patrimoine 2021 :

| 15176116 | Atelier : l'art du vitrail à la cathédrale | |

| 37642032 | Concert des Choeurs Saint Evode | |

| 61288119 | Visite guidée du carillon de la cathédrale | |

| 75172965 | Visite guidée des 3 lieux fermés de la cathédrale | |

| 84404969 | Concert du Quatuor de la Cathédrale | |

| 90869860 | Exposition : Courant d'Art 2021 |

Journée du Patrimoine 2019 :

| 33037493 | Démonstration : l'art du vitrail dans la cathédrale | |

| 74168102 | Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame | |

| 99263584 | Visite guidée du carillon |

Journée du Patrimoine 2018 :

| 24898830 | Concert : Fauré et ses contemporains | |

| 31269667 | L'art du vitrail dans la cathédrale | |

| 43950875 | spectacle de petits contes bibliques | |

| 45265480 | Animation à la Cathédrale Notre-Dame | |

| 52323908 | Projection Cathédrale de lumière | |

| 91562017 | Visite guidée des lieux fermés dans la cathédrale de Rouen | |

| 97001406 | Concert : Aurores boréales : musique française et scandinave des XIXe et XXe siècles | |

| 98342136 | Exposition : les vêtements liturgiques d'hier et d'aujourd'hui |

Journée du Patrimoine 2016 :

| 1984 | Visite libre | |

| 6371 | Visite guidée | |

| 6372 | Visite guidée | |

| 17278 | Concert | |

| 18824 | Visite guidée |

Photos historiques :

| APMH00002341 | Cathédrale Notre-Dame | Tour de Beurre : couronnement | Rouen | |

| APMH00012539 | Cathédrale | Tombeau des cardinaux d'Amboise | Rouen | |

| APMH00014267 | Cathédrale Notre-Dame | Ensemble ouest | Rouen | |

| APMH00014268 | Cathédrale Notre-Dame | Vue générale prise de l'archévêché vers la cathédrale, côté est | Rouen | |

| APMH00014269 | Cathédrale Notre-Dame | Angle sud-est | Rouen | |

| APMH00014270 | Cathédrale Notre-Dame | Angle sud-est | Rouen | |

| APMH00014271 | Cathédrale Notre-Dame | Façade sud : croisée du transept | Rouen | |

| APMH00014272 | Cathédrale Notre-Dame | Façade sud | Rouen | |

| APMH00014273 | Cathédrale Notre-Dame | Façade nord et sacristie | Rouen | |

| APMH00014274 | Cathédrale Notre-Dame | Façade nord : tour centrale et toiture à la croisée du transept, côté ouest | Rouen | |

| APMH00014275 | Cathédrale Notre-Dame | Tour Saint-Romain, côté est | Rouen | |

| APMH00014276 | Cathédrale Notre-Dame | Tour Saint-Romain : partie supérieure, côté est | Rouen | |

| APMH00014277 | Cathédrale Notre-Dame | Tour dite de Beurre, côté sud-est | Rouen | |

| APMH00014278 | Cathédrale Notre-Dame | Tour dite de Beurre : partie supérieure, côté nord-est | Rouen | |

| APMH00014279 | Cathédrale Notre-Dame | Façade ouest : partie inférieure et partie médiane | Rouen | |

| APMH00014280 | Cathédrale Notre-Dame | Façade ouest : partie centrale | Rouen | |

| APMH00014281 | Cathédrale Notre-Dame | Façade ouest : partie supérieure du portail central | Rouen | |

| APMH00014282 | Cathédrale Notre-Dame | Portail sud de la façade ouest | Rouen | |

| APMH00014283 | Cathédrale Notre-Dame | Portail sud de la façade ouest : ébrasement gauche | Rouen | |

| APMH00014284 | Cathédrale Notre-Dame | Portail sud de la façade ouest : ébrasement droit | Rouen | |

| APMH00014285 | Cathédrale Notre-Dame | Portail de la Calende | Rouen | |

| APMH00014286 | Cathédrale Notre-Dame | Portail du transept sud dit de la Calende : ébrasement | Rouen | |

| APMH00014287 | Cathédrale Notre-Dame | Portail du transept sud dit de la Calende : ébrasement | Rouen | |

| APMH00014288 | Cathédrale Notre-Dame | Portail du transept nord dit des Libraires | Rouen | |

| APMH00014289 | Cathédrale Notre-Dame | Portail du transept nord dit des Libraires | Rouen | |

| APMH00014290 | Cathédrale Notre-Dame | Portail du transept nord dit des Libraires : ébrasement | Rouen | |

| APMH00014291 | Cathédrale Notre-Dame | Portail du transept nord dit des Libraires : ébrasement | Rouen | |

| APMH00014292 | Cathédrale Notre-Dame | Vue intérieure de la nef, vers le choeur | Rouen | |

| APMH00014293 | Cathédrale Notre-Dame | Vue intérieure de la nef, vers le sud-est | Rouen | |

| APMH00014294 | Cathédrale Notre-Dame | Vue intérieure du bas-côté sud, vers le nord-est | Rouen | |

| APMH00014295 | Cathédrale Notre-Dame | Vue intérieure du bas-côté : piliers de la nef | Rouen | |

| APMH00014296 | Cathédrale Notre-Dame | Vue intérieure de la chapelle de la Vierge | Rouen | |

| APMH00014297 | Cathédrale Notre-Dame | Clôture d'une chapelle | Rouen | |

| APMH00014298 | Cathédrale Notre-Dame | Tombeau sous enfeu | Rouen | |

| APMH00014299 | Cathédrale Notre-Dame | Tombeaux | Rouen | |

| APMH00014300 | Cathédrale Notre-Dame | Tombeaux du cardinal d'Amboise : statues des Vertus | Rouen | |

| APMH00014301 | Cathédrale Notre-Dame | Escalier de la bibliothèque | Rouen | |

| APMH00014302 | Cathédrale Notre-Dame | Vue intérieure du clocher : Escalier des sonneurs | Rouen | |

| APMH00014303 | Cathédrale Notre-Dame | Salle capitulaire : façade | Rouen | |

| APMH00014304 | Cathédrale Notre-Dame | Tour dite de Beurre, côté sud-est | Rouen | |

| APMH00014305 | Cathédrale Notre-Dame | Ensemble est | Rouen | |

| APMH00014306 | Cathédrale Notre-Dame | Portail central de la façade ouest : gable et rosace | Rouen | |

| APMH00014307 | Cathédrale Notre-Dame | Archevêché : façade sur cour | Rouen | |

| APMH00016292 | Cathédrale Notre-Dame | Tour saint Romain | Rouen | |

| APMH00017376 | Cathédrale Notre-Dame | Cour d'Albane : Cloître | Rouen | |

| APMH00020423 | Cathédrale Notre-Dame | Portail nord de la façade ouest : Ebrasement droit | Rouen | |

| APMH00031265 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031266 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031267 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031269 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031270 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031271 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031272 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031273 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031274 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031275 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette gauche, Légende de saint Romain, onzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031276 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031277 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031278 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031279 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031280 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031281 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031282 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031283 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031284 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031285 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031286 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette médiane, Légende de saint Romain, onzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031287 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031288 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031289 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031290 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031291 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031292 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031293 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031294 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031295 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031296 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031297 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, lancette de droite, Légende de saint Romain, onzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031298 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan supérieur, Légende de saint Romain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031299 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan supérieur, Légende de saint Romain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031300 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan supérieur, Légende de saint Romain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031301 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan supérieur, Légende de saint Romain, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031302 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan gauche, Légende de saint Romain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031303 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan gauche, Légende de saint Romain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031304 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan gauche, Légende de saint Romain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031305 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan droit, Légende de saint Romain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031306 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan droit, Légende de saint Romain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031307 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, tympan droit, Légende de saint Romain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031308 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de gauche, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031309 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de gauche, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031310 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de gauche, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031311 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de gauche, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031312 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de gauche, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031313 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette médiane, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031314 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette médiane, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031315 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette médiane, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031316 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette médiane, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031317 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette médiane, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031318 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de droite, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031319 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de droite, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031320 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de droite, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031321 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de droite, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031322 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, lancette de droite, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031323 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, tympan supérieur | Rouen | |

| APMH00031324 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, tympan gauche | Rouen | |

| APMH00031325 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Saint-Joseph, Vie de saint Romain, tympan droit | Rouen | |

| APMH00031326 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031327 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031328 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031329 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031330 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031331 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031332 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, Baptême de saint jean, baie 38, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031333 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031334 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031335 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031336 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031337 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031338 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031339 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031340 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031341 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031342 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031343 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, onzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031344 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, douzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031345 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, treizième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031346 | Cathédrale | Vitrail, Chapelle Jeanne d'Arc, la Vierge et l'Enfant, saint jean, baie 36, quatorzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031347 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031348 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031349 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031350 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031351 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031352 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031353 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031354 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031355 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031356 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031357 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, onzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031358 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, bordures | Rouen | |

| APMH00031359 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, bordures | Rouen | |

| APMH00031360 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire au nord, saint Julien l'Hospitalier, bordures et panneau | Rouen | |

| APMH00031361 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031362 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031363 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031364 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031365 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031366 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031367 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031368 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031369 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031370 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031371 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, onzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031372 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, douzième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031373 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, treizième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00031374 | Cathédrale | Vitrail, baie 59, Vie de Joseph, bordures | Rouen | |

| APMH00032010 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, premier panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032011 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, deuxième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032012 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, troisième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032013 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, quatrième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032014 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, cinquième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032015 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, sixième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032016 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, septième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032017 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, huitième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032018 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, neuvième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032019 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, dixième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032020 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, onzième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032021 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, douzième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032022 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, treizième panneau en haut | Rouen | |

| APMH00032023 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 57, Histoire de Joseph, bordures | Rouen | |

| APMH00032024 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, premier panneau | Rouen | |

| APMH00032025 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, deuxième panneau | Rouen | |

| APMH00032026 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, le Passion, troisième panneau | Rouen | |

| APMH00032027 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, quatrième panneau | Rouen | |

| APMH00032028 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, cinquième panneau | Rouen | |

| APMH00032029 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, sixième panneau | Rouen | |

| APMH00032030 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, septième panneau | Rouen | |

| APMH00032031 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, huitième panneau | Rouen | |

| APMH00032032 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, neuvième panneau | Rouen | |

| APMH00032033 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, bordures | Rouen | |

| APMH00032034 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, la Passion, bordures | Rouen | |

| APMH00032381 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, premier panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032382 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, deuxième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032383 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, troisième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032384 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, quatrième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032385 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, cinquième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032386 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, sixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032387 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, septième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032388 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, huitième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032389 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, neuvième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032390 | Cathédrale | Vitrail, déambulatoire, baie 52, le Bon Samaritain, dixième panneau, en haut | Rouen | |

| APMH00032391 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, premier panneau | Rouen | |

| APMH00032392 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, deuxième panneau | Rouen | |

| APMH00032393 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, troisième panneau | Rouen | |

| APMH00032394 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, quatrième panneau | Rouen | |

| APMH00032395 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, cinquième panneau | Rouen | |

| APMH00032396 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, sixième panneau | Rouen | |

| APMH00032397 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, septième panneau | Rouen | |

| APMH00032398 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, huitième panneau | Rouen | |

| APMH00032399 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, neuvième panneau | Rouen | |

| APMH00032400 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, dixième panneau | Rouen | |

| APMH00032401 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, onzième panneau | Rouen | |

| APMH00032402 | Cathédrale | Vitrail, sacristie des Chanoines, saint Pierre et saint Paul, douzième panneau | Rouen | |

| APMH00036176 | Cathédrale Notre-Dame | Ensemble est | Rouen | |

| APMH00036177 | Cathédrale Notre-Dame | Ensemble est | Rouen | |

| APMH00036178 | Cathédrale Notre-Dame | Partie latérale | Rouen | |

| APMH00036179 | Cathédrale Notre-Dame | Arcs-boutants et tours | Rouen | |

| APMH00036180 | Cathédrale Notre-Dame | Arcs-boutant et tours | Rouen | |

| APMH00036181 | Cathédrale Notre-Dame | Arcs-boutants | Rouen | |

| APMH00036182 | Cathédrale Notre-Dame | Arcs-boutants | Rouen | |

| APMH00036183 | Cathédrale Notre-Dame | Arcs-boutants | Rouen | |

| APMH00036184 | Cathédrale Notre-Dame | Détail extérieur | Rouen | |

| APMH00036185 | Cathédrale Notre-Dame | Détail extérieur | Rouen | |

| APMH00036186 | Cathédrale Notre-Dame | Détail extérieur | Rouen | |

| APMH00036187 | Cathédrale Notre-Dame | Détail extérieur | Rouen | |

| APMH00036188 | Cathédrale Notre-Dame | Détail extérieur | Rouen | |

| APMH00036191 | Cathédrale Notre-Dame | Façade ouest | Rouen | |

| APMH00036192 | Cathédrale Notre-Dame | Portail Saint-Jean | Rouen | |

| APMH00036193 | Cathédrale Notre-Dame | Portail Saint-Jean, base de la tour | Rouen | |

| APMH00036194 | Cathédrale Notre-Dame | Portail Saint-Jean, piédroit et départ d'archivolte | Rouen | |

| APMH00036195 | Cathédrale Notre-Dame | Portail Saint-Jean | Rouen | |

| APMH00036196 | Cathédrale Notre-Dame | Portail | Rouen | |

| APMH00036197 | Cathédrale Notre-Dame | Portail | Rouen | |

| APMH00036198 | Cathédrale Notre-Dame | Portail | Rouen | |

| APMH00036199 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036200 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036201 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036202 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036203 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036204 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036205 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036206 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036207 | Cathédrale Notre-Dame | Portail, piédroit, quatrefeuilles | Rouen | |

| APMH00036208 | Cathédrale Notre-Dame | Détail du vantail de la porte des libraires | Rouen | |

| APMH00036209 | Cathédrale Notre-Dame | Travées de la nef | Rouen | |

| APMH00036210 | Cathédrale Notre-Dame | Travées de la nef | Rouen | |

| APMH00036211 | Cathédrale Notre-Dame | Vue diagonale | Rouen | |

| APMH00036212 | Cathédrale Notre-Dame | Bas-côté | Rouen | |

| APMH00036213 | Cathédrale Notre-Dame | Transept | Rouen | |

| APMH00036214 | Cathédrale Notre-Dame | Transept, partie haute | Rouen | |

| APMH00036215 | Cathédrale Notre-Dame | Transept, partie haute | Rouen | |

| APMH00036216 | Cathédrale Notre-Dame | Transept, partie haute | Rouen | |

| APMH00036217 | Cathédrale Notre-Dame | Transept, partie haute | Rouen | |

| APMH00036218 | Cathédrale Notre-Dame | Escalier | Rouen | |

| APMH00036219 | Cathédrale Notre-Dame | Intérieur | Rouen | |

| APMH00036220 | Cathédrale Notre-Dame | Tour, intérieur | Rouen | |

| APMH00036221 | Cathédrale Notre-Dame | Tour, intérieur | Rouen | |

| APMH00036222 | Cathédrale Notre-Dame | Tour, intérieur | Rouen | |

| APMH00036223 | Cathédrale Notre-Dame | Tour, intérieur | Rouen | |

| APMH00036224 | Cathédrale Notre-Dame | Tour, intérieur | Rouen | |

| APMH00036225 | Cathédrale Notre-Dame | Tour, intérieur | Rouen | |

| APMH00036226 | Cathédrale Notre-Dame | Rouen | ||

| APMH00036227 | Cathédrale Notre-Dame | Rouen | ||

| APMH00036228 | Cathédrale Notre-Dame | Rouen | ||

| APMH00036964 | Cathédrale | Tour Saint-Romain échafaudée | Rouen | |

| APMH00036965 | Cathédrale | Tour Saint-Romain échafaudée | Rouen | |

| APMH00036966 | Cathédrale | Tour Saint-Romain échafaudée | Rouen | |

| APMH00036967 | Cathédrale | Tour Saint-Romain échafaudée | Rouen | |

| APMH00036968 | Cathédrale | Partie haute | Rouen | |

| APMH00036969 | Cathédrale | Détail intérieur | Rouen | |

| APMH00036970 | Cathédrale | Détail intérieur | Rouen | |

| APMH00036971 | Cathédrale | Croix | Rouen | |

| APMH00036972 | Cathédrale | Croix | Rouen | |

| APMH00036973 | Cathédrale | Etat après restauration | Rouen | |

| APMH00036974 | Cathédrale | Portail Saint-Jean | Rouen | |

| APMH00036975 | Cathédrale | Portail Saint-Jean | Rouen | |

| APMH00036977 | Cathédrale | Cour des Litanies | Rouen | |

| APMH00036978 | Cathédrale | Angle sud-ouest | Rouen | |

| APMH00036979 | Cathédrale | Tour du Beurre | Rouen | |

| APMH00036980 | Cathédrale | Flèche | Rouen | |

| APMH00036981 | Cathédrale | Tour du transept | Rouen | |

| APMH00036982 | Cathédrale | Partie basse de la tour : intérieur | Rouen | |

| APMH00036983 | Cathédrale | Vue | Rouen | |

| APMH00037277 | Cathédrale | Détail de sculpture | Rouen | |

| APMH00037278 | Cathédrale | Détail de sculpture | Rouen | |

| APMH00037279 | Cathédrale | Détail de sculpture | Rouen | |

| APMH00037280 | Cathédrale | Détail de sculpture | Rouen | |

| APMH00037281 | Cathédrale | Détail de sculpture | Rouen |

Voir toutes les photos